私は長方形のまな板から丸型のまな板に買い換えました。

当時使っていた長方形のまな板が大きすぎて重い&洗いにくいで不満しかなかったので、気になっていた丸い木のまな板を買ってみることに。

流行りに乗ってしまった、、という謎の敗北感と期待が混在した気持ちでネットの購入ボタンを押しました。

届いて実際に使ってみると、使いやすい!!!

長方形よりも省スペースだし、切った野菜を上部によけておけるので、使い勝手が良い。

見た目もおしゃれで気持ちがいい。

人気の理由がわかりました。

今後もまな板は丸いのを使い続けていくことが私の人生で決定したくらい気に入ったので、記事にしようと思います。

この記事では、どのまな板にしようか迷っている人の参考になるように、

・丸いまな板の種類や選び方

・丸いまな板のメリット&デメリット

・木のまな板の種類・お手入れ方法

について書いていきます。

まな板選びの参考になるかと思います。

私が選んだ木の丸いまな板(北欧暮らしの道具店より)

私は、梅沢木材工芸社 / 青森ひばの丸まな板(中)を購入して愛用しています!

木のまな板ってなんだか衛生面に不安を感じる方も多いかもしれませんが、青森ひばには抗菌性や防虫効果もあるようで、それも決めてのひとつになりました。

サイズは、大・中・小の3サイズ展開となっています。

直径

大 約34.5cm

中 約30cm

小 約24.5cm

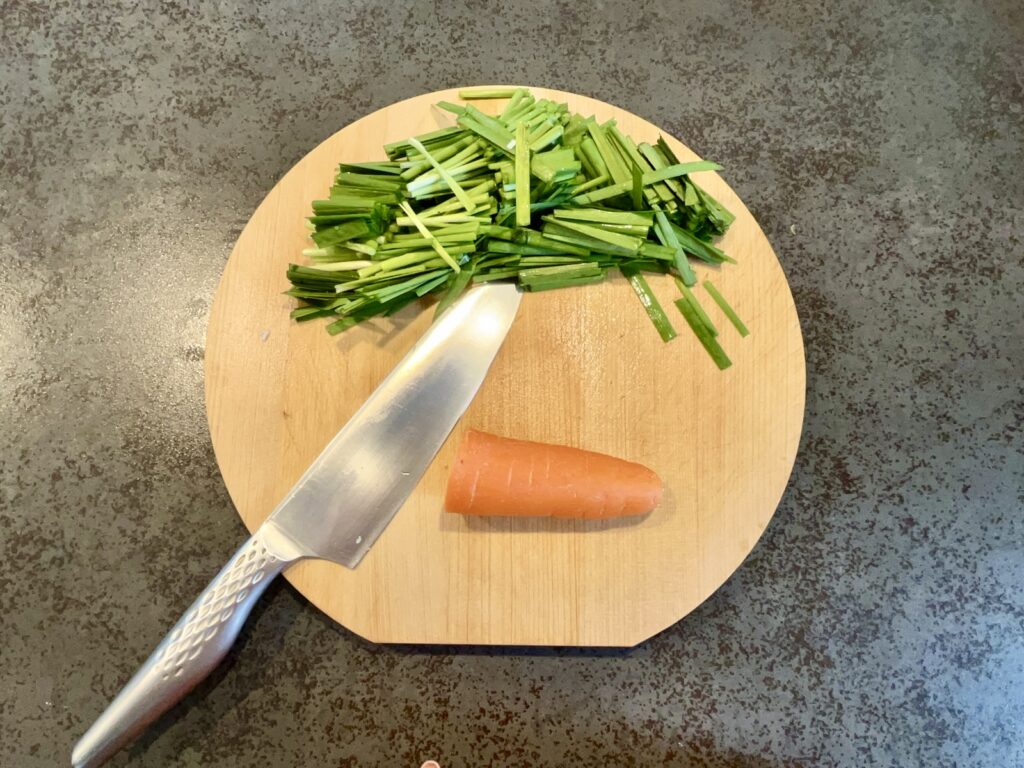

中サイズは小松菜などをまるっとまな板に載せることができます。

料理って面倒だな、、と思うときが8割以上じゃないですか(私だけか?)。

私はまな板が使いにくいな~ってだけで、初動の「まな板を出す」行為が嫌になってました。

お気に入りで使いやすいまな板にしてからは、料理に対して気軽さが増したので、たかがまな板1枚と言えどもこだわって損はないと思います!

お気に入りポイント

とにかく省スペースになったのが良かったのですが、以下に詳しくお気に入りポイントを紹介します。

②くるっとまな板を回転させれば、切り終わった食材をどかすことなく次の食材を切れる

③片手でまな板を余裕で持てるので、切った食材を直接フライパンなどに入れやすい

省スペースで切った食材が邪魔にならない

料理中って、まな板・食材・調味料・ボールなど出すものが多く、調理台の上が結構ごちゃごちゃとなると思います(私だけじゃないはず、、)

そこで、まな板が丸型になることになることによって、調理台のスペースを確保することができるようになります。

これが、使ってみるとかなり嬉しい!

「まな板の角っていらなかったんだな」と気づきました。

まな板を回転させて空いたスペースを手前に持ってこれる

丸い形の強み!

切った食材を移動させずとも、くるっとまな板を90度回転させれば、空いたスペースを手前に持ってこれるので、スムーズに切る作業を続行できます。

個人的にネギのみじん切りとかを多めに切るときに助かってます。

ネギのみじん切りとかって、なるべく指に触れないようにしても結構指についちゃいませんか、、?(これも私だけ?)

そんなときに食材にタッチせずに、まな板をくるっとさせるだけで切る作業を続行できるのは料理のストレス減になりました。

片手で余裕で持てる重さ

軽いので、まな板上の食材をフライパンに投入&洗うのも余裕です!

片手で余裕で持てるのも、料理のストレス減に重要なポイントかなと思いました。

以前の重くて大きいまな板はギリ片手で持てましたが、プルプルしてしまっていたので。

私は人生初の人間ドックでインボディ検査をしてもらい、腕の筋肉量が平均以下なことが判明しました。

そんな平均以下の腕力の私でも、この青森ひばの丸まな板は片手で余裕で持てます。

いまいちなポイント

いまいちかな、と思うポイントは以下の通りです。

といっても1個しか思いつきませんでした。

長方形よりは横幅が短いので、大きいサイズの丸型のまな板を選んでも、ネギなどははみ出ると思います。

私個人としては、半分に切ってから細かく切り始めるので特に気になっていません。

ですが、「まな板からはみ出るのはやりにくいと感じる方もいるかな」と考えて、この点をいまいちなポイントとしました。

なので、まな板に横幅も求める方は長方形のまな板のほうが合っていると思います。

丸いまな板の選ぶときのポイント

丸いまな板を買うにあたって調べまくって、サイズや形(丸型にも種類がある)など、選ぶときのポイントが見えたので、紹介していきます。

サイズ

だいたい、どのブランドのものでも3サイズくらいで展開されているようです。

直径

大:35cm

中:30cm

小:24~26cm

メインのまな板として使用するのなら、30cmか35cmがよいと思います。

私は30cmにしたので、届くまでは小さくないか不安だったのですが、何の問題もなく使えています。

形

形を選ぶ際は、収納するときのことも考えて、

・丸型orかまぼこ型

・自立するか

・吊るして収納したいか

に注目するといいと思います。

丸型だと完全な円形です。

かまぼこ型だと下が直線になっているので、自立するタイプのものが多いです。

あとは上部に小さい穴が開いているものだと、吊るして収納することができます。

丸いまな板にもいろんなタイプがあるので、自分に合った形を選びましょう。

材質

材質は、

・プラスチック

・木製

この2択になります。

好みによって選ぶところだと思いますが、私が考える特徴を書いてみます。

プラスチック

・木製に比べ安価なものが多い

・基本的に食洗器・漂白剤OKで、お手入れがしやすい

・包丁の衝撃はかため

木製

・包丁の刃あたりが柔らかい

・木の種類によって特徴が異なる

・食洗器・漂白剤はNGなものが多い

・水分を吸う為よく乾かすことが重要など、お手入れには注意が必要

私は、木製のまな板にしてから、やっぱり刃のあたりが柔らかいのが気に入ったのと、木製の見た目が好きでテンション上がるので木のまな板にしました。笑

でも使う前に水にぬらす必要がある、黒ずみがでないように乾かすなど、お手入れには気を遣うことが難点です。

なので、お手入れのしやすさ重視なら、圧倒的にプラスチックのまな板が勝っていると思います。

ちなみに、プラスチックのまな板なら、栗原はるみさんのまな板が人気みたいで、私もプラスチック派だったらこちらを購入していたと思います。

木のまな板の種類

ひと言で木のまな板と言っても、木の種類によって特徴も異なってきます。

調べている時、私も迷走したので、ここにまとめておきます。

参考になったら嬉しいです。

| 檜 | 一番種類があり、初めてに人におすすめ |

| 桐 | 軽くて速乾性に優れている |

| 銀杏 | 刃当たりが一番優しい |

| 青森ひば | 抗菌性に優れている |

檜

一番広く知れ渡っているのが、檜かなと思います。

耐久性・抗菌性に優れていて、商品の種類も多いので、初めて木のまな板を使う人にもお勧めされていることが多いです。

檜はお風呂や建築にも使用されているので、耐久性などがあるのも納得かと思います。

難点を上げるとすれば、少し重いところです。

あとはこれは好みで分かれるところですが、檜の香りが苦手な人は気になるかもしれません。

料理に香りが移ったなんて声は聞いたことがありませんが、檜の香りがそもそも苦手な人やまな板はできるだけ無臭であってほしい人は、木の中でも特に香る檜は避けたほうがいいかもしれません。

桐

桐のまな板の特徴は、軽さ&速乾性です。

他のまな板と比べて軽く、すぐ乾くので、扱いやすい点が魅力です。

また、防湿性・防虫性・抗菌性もあります。

桐箪笥などの家具があるのは、そういうことか~と思いました。笑

桐箪笥には着物がしまわれているイメージがありますが、そのことを考えると、防湿性がほかの木に比べて優れていることにも納得です。

銀杏

銀杏のまな板は、刃当たりの柔らかさ・反りやゆがみが出にくいのが特徴です。

抗菌性や耐水性もちゃんとあります。

木のまな板はどれも刃当たりが優しいのが特徴ですが、その中でも銀杏がトップクラスのようで、プロの料理人さんで最もよく使われているのが銀杏のまな板らしいです。

私が日々の料理でとても助けられいてる「白ご飯.com」の冨田さんという方も銀杏のまな板を愛用しているそうです。

なので、私は青森ヒバとこの銀杏のまな板で最後まで悩みました。笑

青森ひば

青森ひばのまな板は、耐水性・耐久性もある中、特に抗菌性に優れています。

青森ひばに多く含まれるヒノキチオールという成分が抗菌作用に優れている&防虫効果もあるらしいです。

様々な意見がありますが、青森ひばが一番まな板にぴったりの木材だという声もあります。

ちゃんと乾かすなどの手入れをすることが大前提ですが、天然の木のまな板でもカビにくい&防虫効果まであるのは嬉しい発見でした。

木のまな板のお手入れ方法

木のまな板はお手入れが重要になってきます。

使用前

使用前は、必ず水に濡らしてから使うことが重要です!!

水の膜を張って、食材の色・匂い移り・黒ずみを防ぐ必要があります。

面倒がってこれを怠ると、すぐに色移りしてしまいます。

前のまな板で夫にやられて、小松菜の緑がついたことがあります、、、

濡らしたら、さっと余計な水分を拭きましょう。

といっても私は大体包丁でササっと水を切ったら使い始めています。

使用後

使用後のお手入れは、

・たわしでゴシゴシ水洗い

・熱湯消毒(木の種類による)

・洗剤は肉などを切ったときだけ

・水分を拭いてしっかり乾燥させる

という手順になります。

たわしでゴシゴシ水洗い

野菜などを切っただけなら水洗いだけでも大丈夫です。

ただ、細かな木の目の汚れまで落とすために、スポンジではなくたわしで擦ることが推奨されています。

また、肉などを切ったあとにお湯を使うとタンパク質が固まってしまうので、必ず水で流すことが大切です。

熱湯消毒

熱湯消毒は、推奨されているまな板とされていないまな板があります。

買ったときに説明書きがあると思うので、確認してから熱湯消毒は行うようにしましょう。

ちなみに私が買った青森ひばのまな板は、生臭さや割れる原因となるため熱湯消毒はしないようにとのことでした。

食器用洗剤

食器用洗剤は、木の油分も落としてしまうので、肉などの生ものを切ったとき・汚れが気になるときだけ使うのがよいです。

洗剤で洗ったら、念入りに水で流します。

しかし、これも最初から食器用洗剤つかっていいよ~という木のまな板もあるので、購入したまな板の説明書きを読んで判断しましょう。

私はなんとなく気になるので、プラスチックのまな板をサブとして買って、そちらを肉・魚専用にしています。

ちょっと面倒なときもありますが、衛生面で気が軽くなるので2枚持ちもお勧めです。

水分を拭きとって乾燥させる

まな板を洗い終わったら、まな板の余計な水分を拭きとってなるべく風通しのよいところで乾燥させます。

このときにキッチン用のアルコール除菌スプレーをかければ、さらに黒ずみ&カビ予防ができます。

(私はパストリーゼを吹きかけてます)

ひび割れの原因になることがあるので、めっちゃ乾きそうだからと日光のあたる場所に置いておくのは止めておきましょう。

これで使用後のお手入れ完了です!

文章にすると長く感じますが、実際はプラスチックのまな板と大して洗う時間は変わらないと思います。

乾燥させるのは置いとくだけですし、、、

私もそこまで神経質にならずに、たわしで洗う→拭く→パストリーゼ噴射をやっていますが、買ってからまだ黒ずみも匂いも出ていません。

慣れてしまえば気負わずに使えるので、木のまな板が気になっている人はぜひ使ってみてほしいです。

まとめ

初めての丸いまな板で使い心地がイマイチだったら残念だなあ、、と不安に思う気持ちもあったのですが、「このまな板めっちゃ使いやすい!」と感動したので記事にしてみました。

スペースとらないし、切りやすいし、軽いし、で良いことだらけです。

私は今後もまな板は丸を使っていくつもりです!

この記事が少しでも参考になっていれば嬉しいです。

読んでいただきありがとうございました!

コメント